11月21日,我國迄今水下考古發現體量最大的木質沉船——“長江口二號”古船成功實施整體打撈,其保存完整、船載文物豐富,可以稱之為近代上海的“時空寶盒”。

在“長江口二號”古船出水之前,復旦大學副教授文少卿負責的生物考古團隊,已參與“長江口二號”古船考古工作數月,這是國內首次將分子水平的生物基因研究技術應用于水下考古領域。文教授團隊對船中出水瓷瓶中的稻殼進行碳十四測年和古植物DNA研究,其中就運用到了華大智造MGISEQ-2000高通量基因測序平臺。

小小的稻殼從哪里來?可以講述多少塵封百年的沉船秘密?這就不得不提到半年前的一批出水文物,其中包括一只底款為“同治年制”篆書的大型青花雙耳瓶。

文少卿副教授領銜的生物考古團隊在雙耳瓶對淤泥進行取樣時,發現瓶內50只小瓷杯之間墊有用于防震的大量稻殼。與此同時,考古團隊也獲取到古船上其他的稻殼樣本。通過運用MGISEQ-2000高通量基因測序平臺等儀器設備對稻殼樣本進行檢測,考古人員不僅可以根據稻殼的DNA比對結果大致推測其產地,結合瓷器的窯口,推測長江口二號的上貨港口;并且可根據碳十四測年判斷稻殼的大致“年齡”,來大致推測長江口二號古船的年代。稻殼檢測結果與瓷器底款互相印證,進一步確定了長江口二號古船是在清同治年間運行的,已經在水下塵封超過150年。

考古人員運用MGISEQ-2000高通量基因測序平臺對微生物樣本進行檢測一顆稻殼能夠以小見大反映古船的歷史,通過分子水平的生物基因研究技術的探索,瓶中的泥沙也是蘊藏著成千上萬種微生物的“小世界”。基于華大智造MGISEQ-2000等儀器設備,考古團隊從瓶中的淤泥中提取出微生物的3900多條DNA信息,并和全球DNA數據庫里的微生物進行比對,成功總結出古船的沉積過程和長江口水環境的變遷。

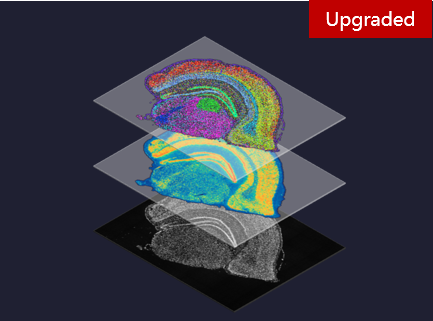

10月3日,備受矚目的2022年諾貝爾生理學獎公布得獎人是瑞典遺傳學家Svante P??bo,這被稱為迄今為止距離基因組學及高通量基因測序最近的諾獎。P??bo建立了一個全新的科學學科古基因組學,完成了看似不可能的事情:采用高通量測序技術對當今人類已滅絕的近親——尼安德特人的基因組進行測序。高通量測序技術的出現促進了基因組學的快速發展,古基因組學也因此開始成為考古學、遺傳學研究中的大熱門。目前,基于不同策略開發的各種高通量測序平臺已在古DNA樣本分析中廣泛應用。

2021年,復旦大學文少卿團隊聯合廈門大學王傳超團隊,首次評估使用華大智造MGISEQ-2000測序平臺進行古基因組學研究的潛力,并發表在Frontiers in genetics雜志上。該研究從測序數據質量、文庫復雜度、基因組覆蓋均一性和種群遺傳分析四個維度出發,對MGISEQ-2000在古基因組學中的綜合性能進行評估,結果顯示MGISEQ-2000在內源率和文庫復雜度方面表現優異,在其他重要關鍵參數上媲美古基因組學研究中常用的高通量測序平臺,可作為大多數古基因組學研究的潛在選擇。

華大智造始終致力于成為“生命科技核心工具締造者”,華大智造高通量測序平臺等生命科技核心設備將持續賦能生物考古學、分子考古學等古基因組學研究領域,助力用戶和合作伙伴產出更多研究成果,為重現人類生動歷史、呈現群體精彩故事貢獻力量。

資料來源:央視新聞、新華每日電訊、新華視點、 澎湃新聞、測序中國等。

基因測序儀業務 SEQ ALL

基因測序儀業務 SEQ ALL

核心技術

核心技術 熱門應用

熱門應用 組學研究

組學研究 文檔下載

文檔下載 已發表文章

已發表文章 用戶成功案例

用戶成功案例 在線數據集

在線數據集 多功能中心

多功能中心 客戶中心

客戶中心 在線支持

在線支持 關于智造

關于智造 專題推薦

專題推薦