才登珠峰,又探深海。繼今年5月率領華大登山隊再登珠峰進行科研后,7月20日至29日,華大集團聯合創始人、董事長汪建率領華大科研隊伍,搭乘“探索二號”科考船,聯合中國科學院深海科學與工程研究所、上海交通大學、香港科技大學等單位,赴南海冷泉區域進行深潛科考,完成深海觀測與樣本采集任務,并對移動科考實驗室、自主研發的測序裝備等進行海上測試。

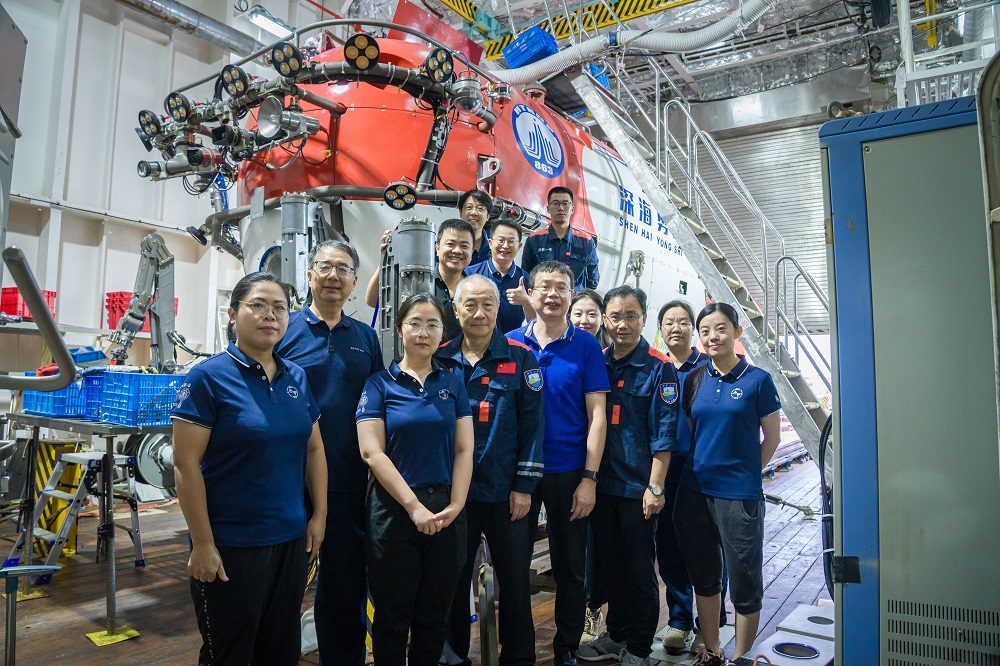

華大集團聯合創始人、董事長汪建率領華大科研隊伍,搭乘“探索二號”科考船,聯合中國科學院深海科學與工程研究所、上海交通大學、香港科技大學等單位,赴南海冷泉區域進行深潛科考

國際上一般將1000米及大于1000米水深的區域定義為深海。海洋占地球表面積70%以上,其中約3/4是深度大于1000米的深海。深海具有理化環境獨特的極端條件——黑暗、高壓、低氧,長期被認為不適合生物生存,被稱為“生命的禁區”。

深海熱液、冷泉及其生物群落的發現,成為20世紀后期最令人矚目的科學發現之一。海馬冷泉位于南海瓊東南海域,是目前我國發現最大的深海冷泉生態系統之一,為研究我國南海深海生物多樣性與演化等科學問題提供了重要場所。

在汪建帶領下,華大深海科研隊伍搭乘載人潛水器“深海勇士”號,在南海海馬冷泉和甘泉海臺等區域完成多次載人深潛作業,獲得了大量珍貴的科學觀測影像資料,并采集和保存了貽貝、白瓜貝、管狀蠕蟲、海參、海葵、海蛇尾、鎧甲蝦、珊瑚、海綿等多種深海底棲生物和深海環境樣本,其中,還成功啟用華大智造單細胞液滴生成儀,助力多組學研究。

深海科研隊伍搭乘載人潛水器“深海勇士”號,在南海海馬冷泉和甘泉海臺等區域完成多次載人深潛作業

多種深海底棲生物和深海環境樣本

兩次乘坐“深海勇士”號下潛至千米以下水深的海底進行采樣、觀察的汪建說,這次深海科考的目的很明確,就是要在深海這種極端環境中進一步探究生命起源和萬物生長。冷泉噴口的化學能釋放,為整個生態系統的形成提供了最根本的支撐。這其中一系列的地球化學耦合反應過程能夠產生哪些物質,從而構成生命起源最原始的元素?這些來自地球深部的物質和能量如何傳遞,如何驅動整個生態系統的形成與演變?都是值得探索的課題。

華大集團聯合創始人、董事長汪建

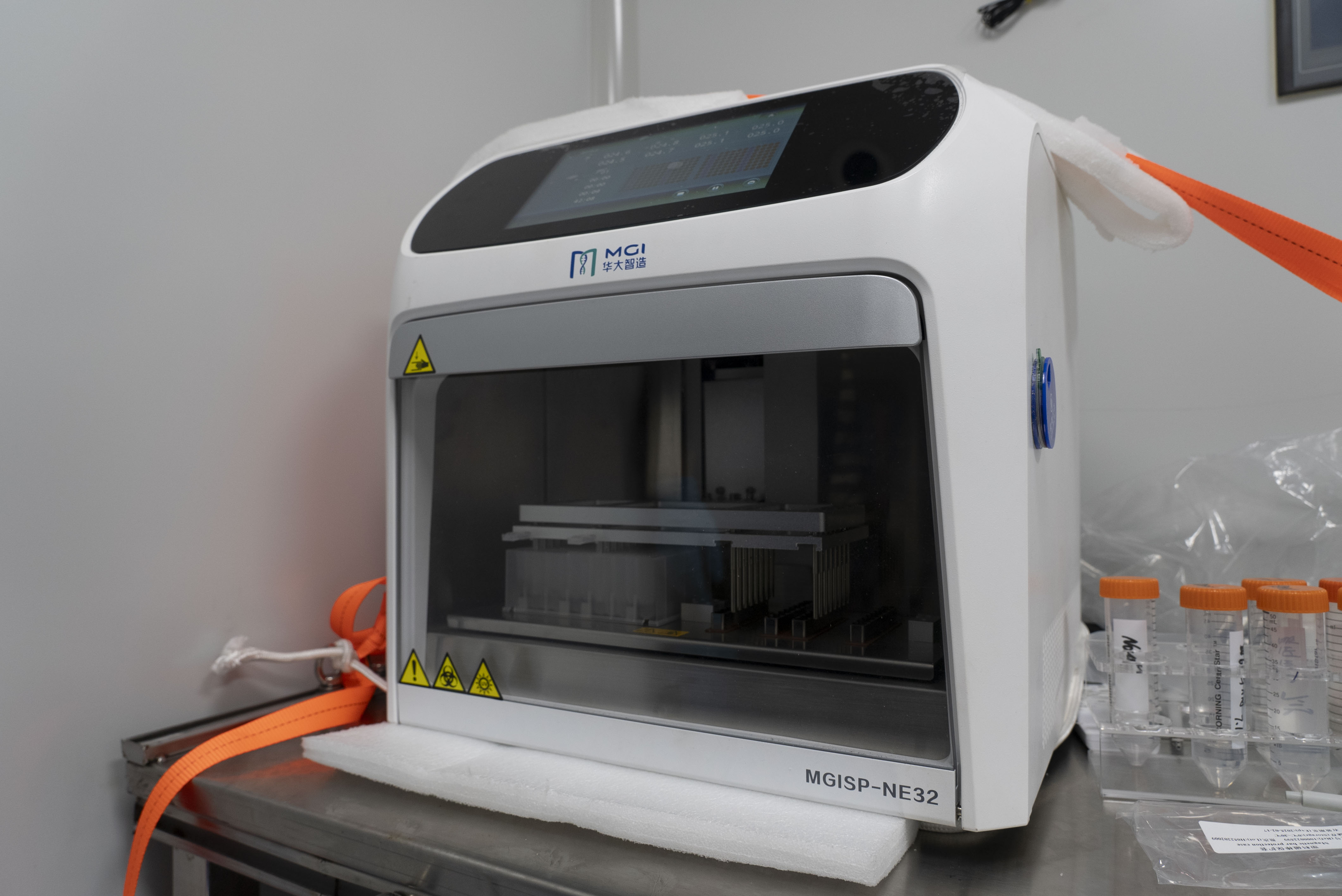

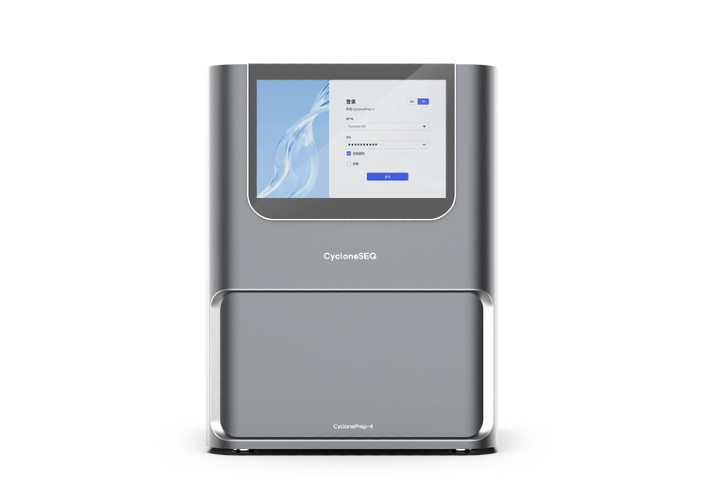

登峰探極,高深可測。值得一提的是,這次南海科考第一次搭載了以集裝箱為載體、整合了數字化全流程設備的移動科考實驗室,配備了華大智造全自動核酸提取純化儀MGISP-NE32、自動化樣本制備系統MGISP-100,以及MGISEQ-200和DNBSEQ-E25兩款基因測序儀。在科考過程中,成功完成了對艙體和所有儀器設備的海上運行性能測試。

移動科考實驗室

華大智造DNBSEQ-E25基因測序儀

華大智造MGISEQ-200基因測序儀和自動化樣本制備系統MGISP-100

華大智造全自動核酸提取純化儀MGISP-NE32

華大生命科學研究院助理研究員崔震說:“移動科考實驗室是根據我們前期的科考經驗以及未來的應用需求專門定制的,可以在科考船上提供比較穩定的環境,完全滿足實驗需求。我們使用標準樣品和深海沉積物樣本進行了多次數字化全流程的試驗,都產出了質量合格的測序數據。”“我這次的任務就是為設備保駕護航,對設備進行性能驗證。”華大智造高級工程師魏鵬說:“華大智造作為生命科學核心工具提供商,希望我們的工具能夠適應各種環境包括極端環境,為全球科學家破解生命之謎提供底層工具。”

當前,新一輪科技革命和產業變革深入發展。科學研究向極宏觀拓展、向極微觀深入、向極端條件邁進、向極綜合交叉發力,不斷突破人類認知邊界。

順應科學發展趨勢,華大近年來聯合國內相關科研團隊,不斷向極端環境邁進——從高原研究到深海深淵,多次參加科學考察,實施相關科研計劃。截至目前,華大已累計參與10余次深海科考航次。2021年12月,在“奮斗者”號載人潛水器首個試驗應用航次中,包括華大科學家在內的參航科學家團隊共同發起《馬里亞納共識》倡議,建立深海科考標準化平臺體系,實現深海科考樣本和數據的長期保存與共享,支撐深海國際大科學合作,協力攻堅深淵地球系統的形成與演化、生命起源與環境適應、生物多樣性與氣候變化等重大科學問題。

*本文轉載自華大集團公眾號

基因測序儀業務 SEQ ALL

基因測序儀業務 SEQ ALL

核心技術

核心技術 熱門應用

熱門應用 組學研究

組學研究 文檔下載

文檔下載 已發表文章

已發表文章 用戶成功案例

用戶成功案例 在線數據集

在線數據集 多功能中心

多功能中心 客戶中心

客戶中心 在線支持

在線支持 關于智造

關于智造 專題推薦

專題推薦